はじめに

こんにちは、そして、はじめまして。LabCode(ラボコード)代表のNyoshです。

もう年の瀬ですね。年の瀬には一年を振り返るのが定番というものですよね。

いつもは技術記事を投稿していますが、今回は一味変えて、LabCode(ラボコード)の中身をご紹介しながら、2022年を振り返っていきたいと思います。

技術記事だけだと人間味を感じられないかもしれませんが、中にはちゃんと人がいて、いろんな思いをもって活動しています。

LabCodeを通して実現したいこと、我々が抱く思いの一端を、ちょっとでも皆様に感じていただけると幸いです。

そもそもLabCode(ラボコード)とは何?

研究するすべての人にプログラミングをできるようになってもらいたいという思いのもと、技術ブログや技術書の販売やイベントを行う団体です。 本ブログもこの団体名からLabCodeと名づけています。

プログラミングができるようになることで研究の生産性は向上しますし、プログラミングスキルが熟達していくと研究者からエンジニアへのキャリアチェンジもできるようになります。

このように、プログラミングのスキルを習得することで、研究するすべての人に可能性を広げていただきたいと考え、LabCodeを立ち上げました。

LabCodeの立ち上げエピソード

話せば長くなるので、かいつまんでお話します。

私は博士課程におよそ5年費やし、学位は取得できず退学しました。 退学後の現在はなんとかWebエンジニアとして働くことができていますが、そこまでの道のりは辛く険しいものでした。話は私がD3だった時に遡ります。

将来アカデミアで生きていくにしても、30代・40代半ばで職を失うリスクがありますし、どの土地で働くかもわかりません。 そんな中でどこでもいつでも働ける副業ができれば、今後アカデミアに行ってもなんとかなるのでは?と思い、当時流行り出していたWebエンジニアになるためのスキル習得を開始します。

私はたまたま研究でデータ解析をするためにPythonを習得していました。数値計算をするためにFortranという言語も使えます。

ただ、この知識はWebの知識とは乖離があり、追加で学習が必要でした。

研究が終わる夜22時から、毎日30分だけでも勉強すると決めて、1年ほど続けました(ちょこちょこ、いや結構さぼってます。ご安心を)。

1年間で、簡単なECサイト、生活データを蓄積して可視化するWebアプリ、シューティングゲーム、お問合せフォーム付きのWebサイト、計4つのポートフォリオを作成し、開発スキルを磨きました。 たしか、4つ作成し終えたのはD4の夏の終わりです。コロナが蔓延する半年くらい前ですね。

週1~2日リモートもしくは出社でアルバイトできる開発会社がないかをインターネットで調べました。生活費を稼ぐ必要がありましたし、実務経験を積んでスキルを伸ばしたかったのです。

良さそうな会社を何社かリストアップした後、一番おもしろそうな会社に連絡し、自分のポートフォリオを見せて、アルバイトさせてくださいとメールでお願いしました。

ありがたいことに、応募した1社目でアルバイトとして採用され、半年働いたのちにその会社(現職)に就職することになりました。

入社1年目はD5と被ってます。しばらくは働きながら論文執筆し、パブリッシュした後に大学は退学しました。学位は未取得です。

淡々と書きましたが、大学院生時代は年収100万円台で独立生計者として毎日ひもじく、将来的にもどうなるかわからない不安の中で研究していました。 それが、プログラミングのスキルを手にし、リモートでも働けるようになってからは、精神的にも余裕がうまれました。

プログラミングで稼げるようになるには正直時間がかかりますが、研究でPythonを使用し、プログラミングに慣れていたからこそ、比較的短い時間で今の状況に至ることができたと考えています。

このような原体験から、研究するすべての人がプログラミングを習得するのがよいのではないかと考えました。

まずはご自身の研究領域に役立つようなプログラミングのスキルを身につけていただけるような環境を用意したいと思い、私はLabCodeという団体を立ち上げました。

LabCodeの全体像

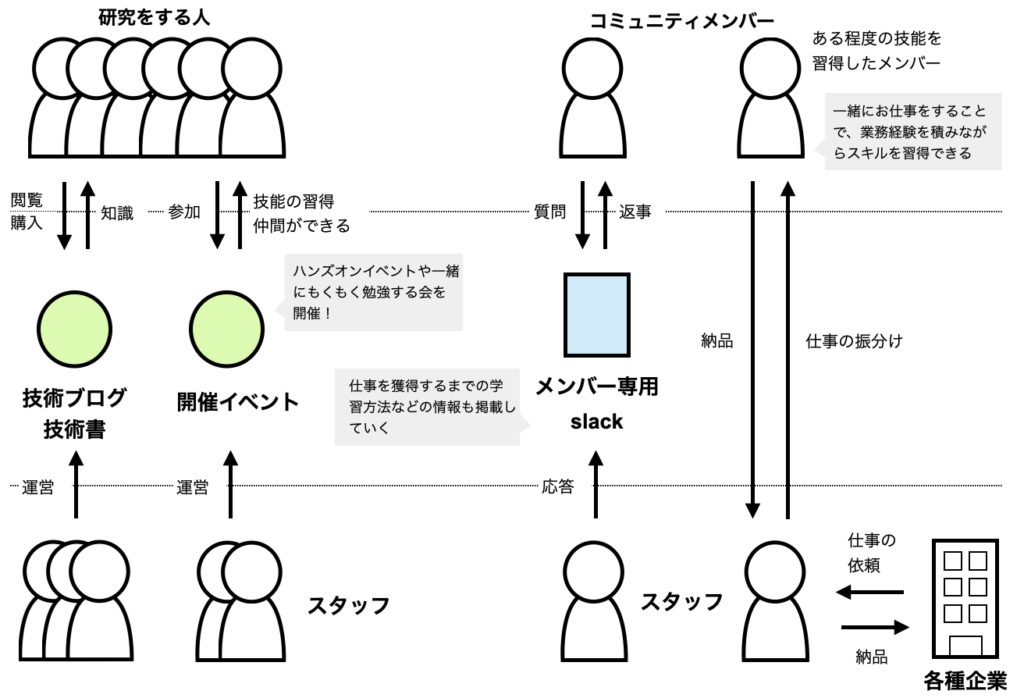

LabCodeの全体像は上図のようになります。

これは理想像であり、完璧にこのような体制がとれているわけではありません。

スタッフがたくさんいるように描いてますが、実際は数名のメンバー+私の多重影分身(気合)です。

図の見方を説明します。

薄い点線が横に2本引かれて、3層を形成しています。

上からお客様、コンテンツ、スタッフから成る層になっています。

左から説明すると、本ブログや技術書を我々スタッフが運営し、それを皆様が閲覧、購入することで知識を得ます。 イベントもたまにですが開催しており、そのイベントでプログラミングのスキル習得をしていただきます。

最近は積極的に新たなメンバー募集をしていませんが、実はslackコミュニティを運営しています。

限られたメンバーのみでやりとりをしています。

ある程度プログラミングスキルが習熟してきた方にはこちらからお声がけさせていただき、一緒にお仕事をしたりもしています。

私が抱えているWebサイト作成などのお仕事を分担し、納品まで私がサポートしながら進めます。(もちろんお金もお支払いしています。)

お仕事を通して、HTML、CSS(SCSS)、JavaScript、Gulp、Docker、Git、GitLab CI、Herokuなどの技術を実務を通して習得できます。

この経験は、就職・転職活動やアルバイトの応募時に業務経験としてアピールできるレベルのものになります。

このようにプログラミング初学者から実務までのサポートを色々やっているのですが、マンパワーと資金が足りていないので、ガツんと進めることができず、ちょこちょこと活動している次第です。

2022年のLabCodeの活動の振り返り

2022年の7月までは、上に書いたような活動を細々としていました。

2022年の7月からは本格的にチーム体制を築き、技術ブログと技術書の活動に力を注ぎ出しました。

2022年7~9月

- 7月

- 私含め計3名でブログ執筆チーム発足🎉

- ブログ5記事を公開!🎉

- ブログの月間PV3000になる!🎉

- Twitterの運用開始

- 8月

- ブログ6記事を公開!🎉

- ブログの月間PV4000になる!🎉

- 新スタッフ1名加入🎉

- 9月

- ブログ5記事を公開!🎉

- ブログの月間PV4000を維持

- LabCodeから初の技術書(RNA-seq解析)発売、好調なスタートを切る🎉

- Pythonの入門技術書発売開始🎉

2022年10~12月

- 10月

- ブログ9記事を公開!🎉

- ブログの月間PV4500になる!🎉

- 伸びが鈍化しているのでなんとかしないといけないと模索し始める

- ikra導入のハンズオンイベントの実施。満員御礼!🎉

- 11月

- ブログ4記事を公開!🎉

- ブログの月間PV6000になる!🎉

- SEOで検索に引っかかりやすくなるようにGoogle Search Consoleへ各ページ登録をしたらPV増えました

- python環境構築のハンズオンイベントの実施。満員御礼!🎉

- 周波数解析の技術書発売開始🎉

- 12月

- ブログ5記事を公開!🎉

- ブログの月間PV7000になる!🎉

- Twitterのフォロワー様が1000名を超える🎉

半年間の成果

- 6月ごろまではブログの記事数は20記事程度しかなかったのですが、この半年で34記事追加することができました。

- PV数は月間2000程度だったものが7000にまで達しました。

- 3冊の技術書をリリースすることができました。

- 2回のハンズオンイベントを実施し、どちらも満員となりました。

- TwitterのLabCodeアカウントが1000名以上の方々にフォローいただけるようになりました。

以上のように、この半年間でLabCodeが成長することができるようになったのは、間違いなく優秀なスタッフが支えてくれたからです。

スタッフのみなさんは本業や学業・研究がある中で、この活動に参加してくださっています。

多くの時間をこの活動だけに捧げることもできませんので、チームビルディングや業務効率化は重要な課題でした。

今もこれらの課題は改善をしつつ進めていますが、なかなかいい仕組みが構築できてきたと思います。

また機会があれば、LabCodeの運営方法についてご紹介できたらと思います。

2023年はどんな年にしたいか

やりたいことはいろいろありますが、以下にあげる3点は実現させたいと思います。

- 収益基盤の構築

- ブログ・技術書の拡充

- 新サービス(おそらくα版かβ版)のリリース

現在は主に私のポケットマネーでこの活動を維持しています。

収益基盤を構築することで、LabCodeを長期間持続できるようにし、研究する人々に対してベネフィットを与え続けられるようにしたいと考えています。

ブログの記事数(カテゴリー)をどんどん増やしていきます。

あわせて、今出している技術書の質の向上と、新しい技術書のリリースを行なっていきます。

新サービスのリリースも検討しています。

具体的な内容はまだ全然決まっていないのですが、ブログや技術書以外の新たなコンテンツを提供したいと考えています。

さいごに

仲間に助けられながら、なんとか目標に向かって進むことができています。

これからも着実に進めていきますので、応援いただけると幸いです。

来年もLabCodeをよろしくお願いいたします。

研究で使えるPythonデータ解析の初心者向け技術書を販売中

¥1,000 → ¥500 今なら50%OFF!!

プログラミングで生産性が向上!

著者が実際に研究で使用していたノウハウを凝縮